都市計画や道路交通、公共交通等の交通施策を考える際には、様々なデータを活用することができます。

この記事では、よく使われるデータの一覧を紹介した上で、各データの内容や入手先等を解説していきます。

まちづくりに活用可能なデータの一覧

まちづくりでの活用可能なデータは、以下のように多種多様なものがあります。近年は、統計データや各地域で取得していたデータに加えて、ビッグデータも活用できるようになってきています。

多くのデータがありますが、当然全て必要というわけではなく、目的に応じて必要なデータを選んで入手することが重要です。

| 大項目 | 項目 | データの例 |

| 人口 | 現況人口 | 国勢調査、住民基本台帳、地域メッシュ統計 |

| 将来人口 | 将来推計人口・世帯数 | |

| 産業 | 事業所数・従業者数 | 経済センサス-基礎調査、地域メッシュ統計 |

| 空間 | 施設 | 都市計画基礎調査(建物利用現況)、3D都市モデル、国土数値情報(公共施設、医療機関など)、建物ポイントデータ、全国大型小売店舗総覧、OpenStreetMap |

| 土地利用・都市計画 | 都市計画基礎調査(土地利用現況)、国土数値情報(土地利用メッシュ、標高・傾斜度、都市地域、用途地域、災害危険区域など) | |

| 地価 | 公示地価、基準地価 | |

| 交通 | 道路 | デジタル道路地図、OpenStreetMap |

| 鉄道 | 国土数値情報(鉄道、駅別乗降客数など)、交通事業者情報 | |

| バス | 国土数値情報(バスルート、バス停留所)、GTFS、交通事業者情報 | |

| 人や物の移動 | 人 | 国勢調査(通勤通学流動)、パーソントリップ調査、人流ビッグデータ(携帯電話基地局、GPS、カメラ、ビーコンなど) |

| 車両 | 道路交通センサス、トラフィックカウンター、ETC2.0 | |

| 公共交通 | 大都市交通センサス(鉄道)、ICカード | |

| そのほか | 衛星画像 | 人工衛星の画像から地表面の土地や建物の状況や人・物の動きを把握可能 |

| 消費 | クレジットカードやICカードの購買履歴 | |

| SNS・検索 | SNS(twitter、instagram)や検索の履歴 |

各データの概要

人口

地域の人口は、施策のターゲットのボリュームを把握するための基礎的な材料となります。

基本となる人口データは総務省の国勢調査です。国勢調査は5年に1度実施される、全員を対象とした調査(悉皆調査)で、性年齢別の人口だけではなく、世帯構成や就業状態、通勤先・通学先別の集計値が公表されています(最新調査は令和2年)。市区町村単位での集計結果のほかに、小地域毎の集計結果も公表されています。また地域メッシュ統計では、500m単位での集計結果も公表されています。悉皆調査ではありますが、不明や秘匿があるため、利用時には留意が必要です。

短期的な人口変動を把握したい場合は総務省の住民基本台帳のデータが活用できます。年ごとや月ごとの人口データが公表されています。また、市町村のホームページでは地区ごとの人口が公表されていいる場合もあります。住民基本台帳の情報をもとに集計されたデータであるため、住民票を移動していない場合(単身赴任など)はカウントされないため、実際の居住実態とは乖離がある可能性に留意が必要です。

将来的な人口変化を把握したい場合は、国立社会保障・人口問題研究所(略称:社人研)の将来推計人口・世帯数が活用できます。国勢調査の結果をもとに、将来の人口・世帯数を推計したもので、性年齢別の市町村単位の結果が公表されています。

また、国勢調査と社人研の将来推計人口をもとに、500mメッシュ別将来推計人口が国土数値情報で公表されていますので、より細かい地域の将来人口動向を把握したい場合は活用しましょう。

産業

産業の状況を把握することは、働く人が地域にどれくらいいるのか、まちの活力はどれくらいあるのか等を把握する大事なバロメータです。

ここでは、基礎的な指標として従業者数、事業所数を把握するデータである経済センサス(基礎調査)を紹介します。経済センサス(基礎調査)は民営事業所を対象とする調査であり、5年に一度実施され結果が公表されています(最新調査は令和元年)。基礎的な指標として、産業別や従業者規模別の事業者数の従業者数を把握することができます。市町村単位の結果が基本ではありますが、地域メッシュ統計では500mメッシュ単位での結果も公表されています。

空間

まちづくりを考える際に、施設立地状況や都市計画の情報を入手し、人口等のデータと重ねてGIS上で確認することは、基礎的な検討としてとても重要です。

施設データ

施設・建物に関するデータは、地方自治体や民間などで様々なデータが整備されているので、目的や予算に応じて適切なデータを選んで活用しましょう。

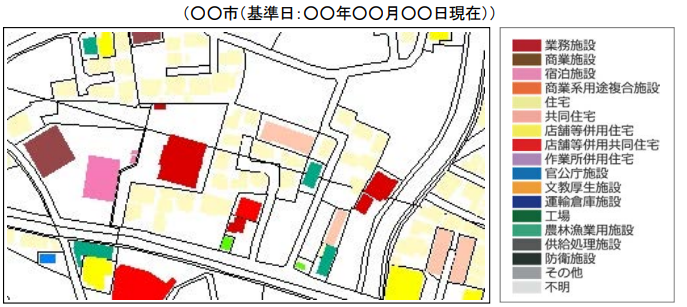

地方自治体では、都市現況を定期的に把握するため約5年に1度の頻度で都市計画基礎調査が実施されています。都市計画基礎調査の中の建物利用現況では、各建物の用途、階数、構造、建築面積、延床面積などが調査されています。具体的にどのようなデータが整備されているかは、都市計画基礎調査の実施要領のリンクから確認することができます。

都市計画基礎調査は個別の建物や土地の情報が含まれており、個人情報等との関係から基本的には公表はされていませんが、行政等の検討では活用することができます。また、集計データは一部オープン化している自治体もありますので、G空間情報センターのホームページを参照するとよいでしょう。

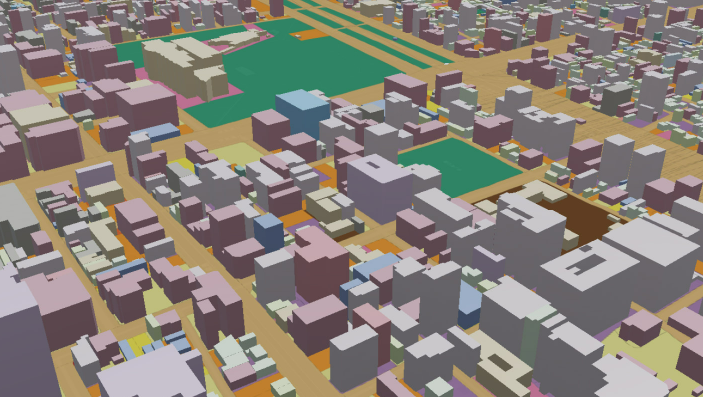

最近はProject PLATEAUという国土交通省の取り組みで、3D都市モデルのデータ整備も進められています。こちらは3Dの建物情報に、さきほどの建物利用現況等の内容を反映させることで、各建物の形状だけでなく、用途、階数、構造、建築面積、延床面積などの情報がわかるデータとなっています。整備済みの自治体のデータに関しては、G空間情報センターにデータがオープン化されています。

国土数値情報では、各種施設の位置情報が公表されています。よく活用されるものとしては、市町村役場等及び公的集会施設、公共施設、郵便局、医療機関、福祉施設、文化施設、学校、物流拠点、集客施設、観光資源、地域資源などがあります。全国一律でポイント単位でのGISデータが公表されている使いやすいデータではありますが、施設によってはデータ整備年次が古いものもあるため、各地域で活用する際には最新情報とのズレがないかは確認するとよいでしょう。

建物に関するデータは、民間企業のデータも活用することができます。例えば、株式会社ゼンリンの建物ポイントデータでは、各建物の階数、総部屋数、空き部屋数、事業所数、店舗種類毎の件数などがデータとして収録されています。(こちらは有償のデータです)

また、東洋経済新報社では全国大型小売店舗総覧では、全国・全市区町村の大型店(店舗面積1000平方メートル超)のデータが毎年整理されています。各店舗の住所、店舗面積、業態、開店年月などの情報を把握することができます。(こちらも有償のデータです)

施設の場所を示すデータはPOI(Point of Interest)とも呼ばれており、他にも様々なデータがあります。以下のESRIジャパンのホームページ等にもリストがあります。

土地利用・都市計画データ

土地利用や都市計画の情報を入手したい場合は、行政で整備されているデータが中心となります。

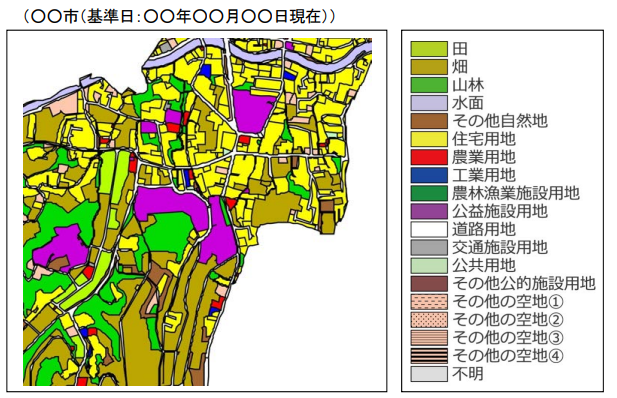

さきほど紹介した都市計画基礎調査では、土地利用現況も調査しており、各土地の用途、面積等を把握することができます。建物利用現況と同じく、基本的には一般には公表されていませんが、G空間情報センターのホームページで一部オープン化がされています。

国土数値情報では、土地利用細分メッシュが公表されています。こちらは都市計画基礎調査の土地利用現況とは異なり、衛星画像をもとに整備されたデータのため、田畑、森林、建物用地、道路などの大まかな区分が分かるデータとなっています。

標高・傾斜度のメッシュデータも国土数値情報では公表されているため、まちの高低差を知りたいときに活用できます。

また、国土数値情報では都市地域、用途地域、立地適正化計画区域、災害危険区域等も全国一律で整備されGISデータとして公表されているため、都市計画に関する基本的な情報を把握する際には十分に活用できます。

そのほか土地利用関連で重要な情報として、国土交通省が毎年調査している公示地価、都道府県が毎年調査している基準地価があります。国土交通省のホームページから検索して閲覧できるほか、ポイントデータが国土数値情報においても公表されています。

そのほか詳細な都市計画の情報は、各市町村でもオープンデータ化や可視化を進めているところも多いため、特定の地域のまちづくりを検討する際には、ぜひ検索して調べてみましょう。

交通

道路や鉄道、バス路線等の交通関連のデータは交通施策関連の検討は必須です。また、まちづくりを考える際にも、最寄り施設までの到達可能時間や圏域人口をデータで把握しておくことはとても重要で、交通データを活用するとより実態に即した検討が実現できます。

道路

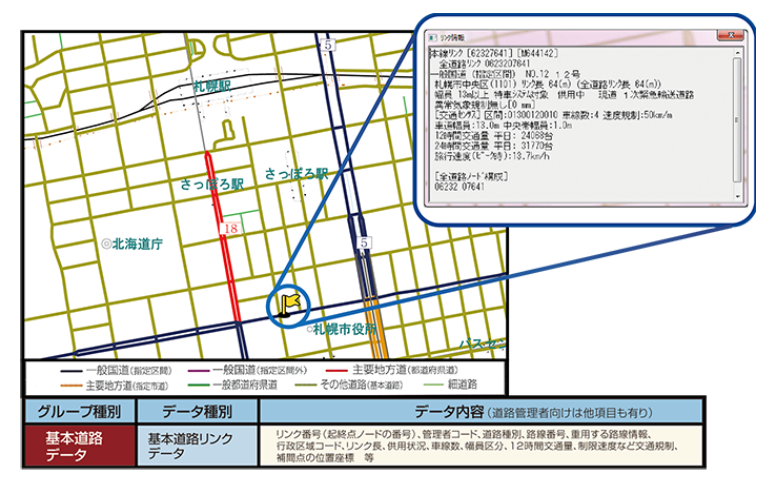

デジタル道路地図データベース(DRM-DB)が道路のデータとして広く使われています。一般財団法人日本デジタル道路地図協会が提供する有償のデータで、毎年更新をされています。基本道路(都道府県道以上および幅員5.5m以上の道路など)、細道路(幅員3.0m以上の道路)がネットワークデータ形式で提供されていて、各道路リンクのリンク長、道路種別、幅員区分、車線数等の情報が付与されています。

鉄道

国土数値情報では、鉄道ラインデータ(最新令和3年度)及び駅別乗降客数データ(最新令和2年度)を公表しています。鉄道ラインデータは各リンクの事業者名や路線名がわかるデータとなっています。ただし、ネットワーク形式のデータではないため、そのままでは経路の探索等には活用できません。駅別乗降客数データは各駅がリンク形式で整備されており、駅別乗降客数等の情報が付与されています。

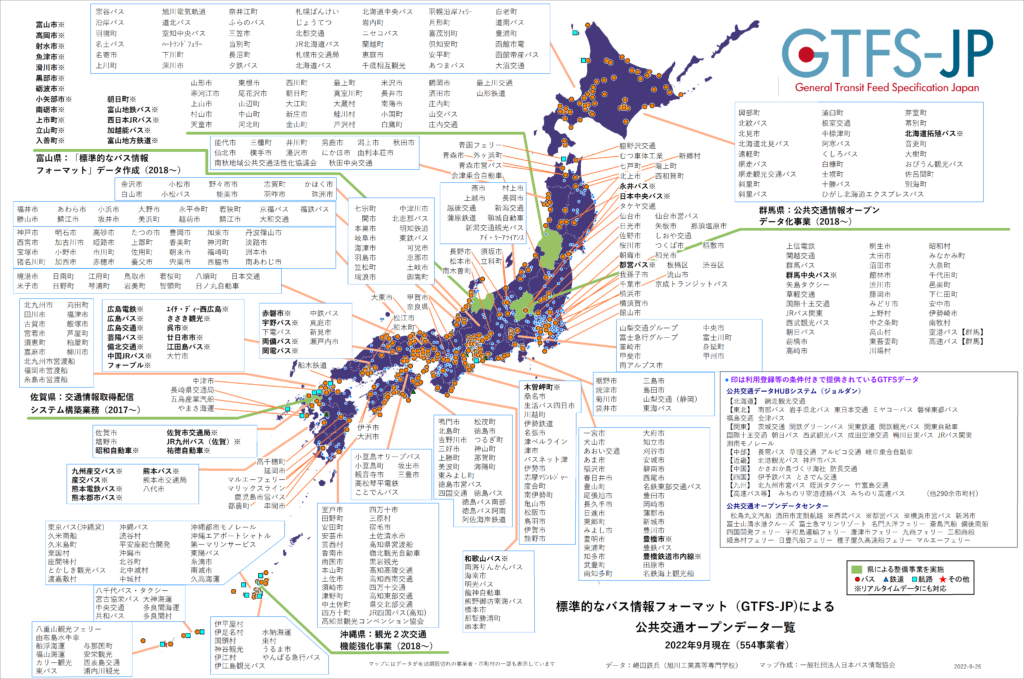

ダイヤ情報(運行本数や所要時間等)を活用したい場合には、各交通事業者の時刻表を参照する必要があります。一部交通事業者はGTFS(General Transit Feed Specification:世界標準の公共交通データフォーマット)を提供していますが、現在のところ、その数は多くはありません。

バス

バス路線は国土数値情報でバスルート及びバス停留所のデータが公表されています。バスルートは各リンクの事業者名や運行頻度等の情報が付与されているリンク形式のデータです。バス停留所はかっくバス停の名称やバス路線情報が付与されているポイント形式のデータです。ただし、いずれも作成年度が古く(バスルート平成23年度、バス停留所平成22年度)、情報の利用には注意が必要です。

最新の情報や詳細なダイヤ情報(運行本数や所要時間等)を把握したい場合には、GTFS(General Transit Feed Specification:世界標準の公共交通データフォーマット)を活用するとよいでしょう。バスのGTFSに関しては近年データのオープン化が広がってきています。GTFSの概要を知るには、公共交通トリセツ|GTFSってなんですか?が参考になります。

人や物の移動

人や物の移動のデータに関しては、別の記事で詳細に記載します。

そのほか

近年は、以下のようなデータもまちづくりに活用できるようになってきています。

衛星画像データは、人工衛星の画像から地表面の土地や建物の状況を判別したり、人・物の動きを検出できるようなデータです。

クレジットカードやICカードの利用履歴、POSレジのデータ等から、購買者の属性や購買額などの消費活動が把握可能です。

SNS(twitter、instagram)や検索の履歴から、各地域で関心の高いキーワードや来訪者の特性等を把握することができます。

おわりに

この記事では、まちづくりで活用可能な色々なデータの概要を紹介しました。

各データの詳細や使い方に関しては、今後、別の記事で紹介していきたいと思います。

参考文献

記事内の各リンクのほかに以下を参考にしました。

「まちづくりの統計学」はデータの内容だけでなく、データを使ってまちづくりや地域公共交通をどのように考えるかを事例を交えながら紹介されていて、初心者向けにわかりやすい良書です。

「データを活用したまちづくり取組のヒントと事例」では、統計データだけでなく近年取得されるようになってきたビッグデータを活用事例も交えながら多数紹介しています。

コメント